近年、急速に注目を集めている「メタバース」は、仮想空間を活用した新しいビジネスモデルを生み出しています。単なるデジタル技術の進化ではなく、顧客体験の革新や新たな収益源の創出、そしてリモートワークを支える環境としても注目されています。メタバースは、企業にとって物理的な制約を超えた新しい成長機会を提供し、今やさまざまな業種でその導入が進んでいます。

本記事では、メタバースがビジネスに与える影響や具体的な活用方法、そして国内外での事例を詳しく紹介します。さらに、導入時に注意すべき課題や未来の展望についても解説。仮想空間がどのようにビジネスを変革していくのか、その全体像を把握し、自社に適した活用のヒントを得てください。

Contents

メタバースとは?ビジネスとの関係性

メタバースの基本定義

メタバースは「meta(超)」と「universe(宇宙)」を組み合わせた言葉で、仮想空間上での新たな体験や活動を可能にするデジタルプラットフォームを指します。これらの空間では、ユーザーはアバターを通じて自由に移動し、他のユーザーと交流したり、ゲームを楽しんだり、クリエイティブな制作活動を行ったりできます。加えて、現実世界と密接に結びついた活動も可能で、バーチャルショッピングや会議、教育など、幅広い用途に対応しています。

メタバースは、SNSやオンラインゲームとは異なり、ユーザーが単なる受け手に留まらず、参加者として仮想空間を形成し、活用する点が特徴的です。この特性が、ビジネスの可能性を広げる要因として注目されています。

メタバースがビジネスに提供する新たな価値

メタバースがビジネスにもたらす価値の中核には、リアルとバーチャルをシームレスに統合する力があります。これにより、以下のような新たな価値が提供されます。

顧客接点の拡大

メタバースは、地理的な制約を超えて、世界中のユーザーと接点を持つことを可能にします。これにより、従来のマーケティングや販売チャネルでは届かなかったターゲット層にリーチできます。たとえば、バーチャル店舗やショールームを設けることで、顧客はどこからでもブランド体験を楽しむことができます。

顧客体験の強化

メタバースでは、実際の製品を仮想空間で体験したり、試着・試乗といった活動が可能です。これにより、顧客が製品やサービスをより深く理解し、購買意欲を高める効果が期待されます。

コスト削減と効率化

仮想空間でのイベントや会議は、物理的な会場の手配や移動費が不要です。これにより、企業はコストを削減しつつ、リモートでの効率的な運営が可能になります。

イノベーションの促進

メタバースは、従来の業務フローを変革し、新しいビジネスモデルを生み出す場を提供します。NFT(非代替性トークン)や仮想通貨の活用は、その代表例です。これらにより、デジタルアイテムの取引や所有権の確立が実現し、全く新しい収益の可能性が広がります。

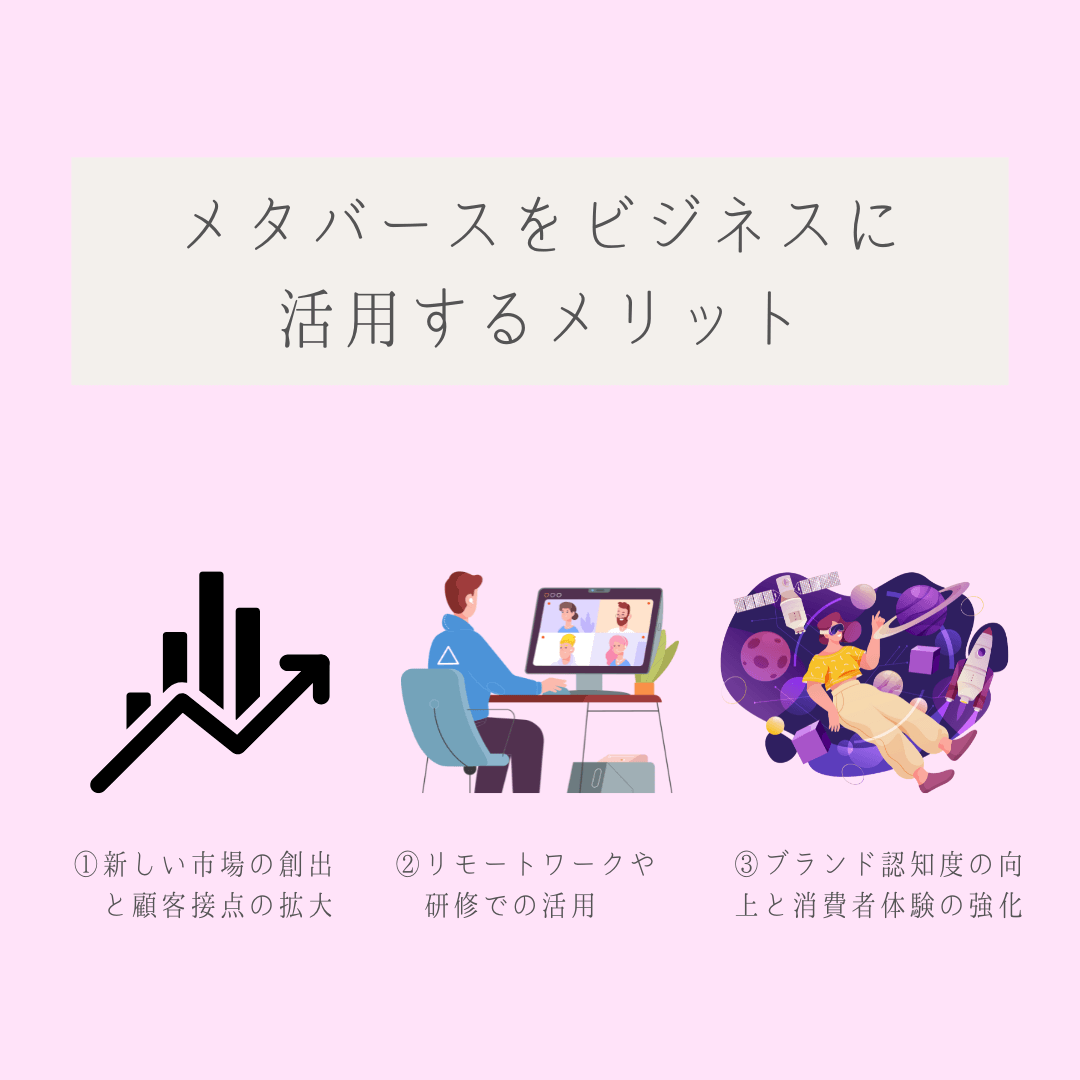

メタバースをビジネスに活用するメリット

新しい市場の創出と顧客接点の拡大

メタバースは、物理的な制約を超えた新しい市場を開拓する場として注目されています。仮想空間では、地理的な距離や時間の制約を気にせず、世界中のユーザーと接触が可能です。これにより、従来のマーケティング手法や販売チャネルでは到達できなかったターゲット層にもリーチでき、ブランドのグローバル展開が容易になります。

また、仮想空間内に店舗やショールームを設けることで、ユーザーは実店舗に足を運ぶことなく製品を体験し、購入することができます。さらに、リアルタイムでカスタマーサポートを提供する機能や、顧客の行動データを収集・分析する仕組みも搭載可能です。これにより、よりパーソナライズされたマーケティングが実現します。

リモートワークや研修での活用

メタバースは、リモートワーク環境をより効率的でインタラクティブなものに変革します。従来のビデオ会議やチャットツールでは限界があった「臨場感」や「偶発的な交流」が、仮想オフィスや会議スペースを通じて再現可能です。

さらに、研修やトレーニングの分野でも活用が進んでいます。例えば、仮想空間でのシミュレーションやトレーニングプログラムは、従業員が安全に、かつ現実に近い環境でスキルを習得することを可能にします。これにより、コスト削減と効率的な人材育成が実現します。

ブランド認知度の向上と消費者体験の強化

メタバースは、ブランドが消費者とインタラクティブに関わるための新しい場を提供します。特に、バーチャルイベントやプロモーション活動を通じて、ブランドのストーリーを直接伝えることが可能です。

また、消費者体験の強化にも寄与します。例えば、ファッションブランドが仮想空間でバーチャル試着を提供したり、製品デモを実施することで、消費者は製品の魅力を深く理解することができます。さらに、仮想通貨やNFTを活用して限定アイテムを提供することで、顧客ロイヤルティの向上も期待されます。

メタバースを活用した成功事例12選

日産自動車:メタバース上での新車発表・試乗会

日産自動車は、メタバースを活用した新たな顧客体験の提供に積極的に取り組んでいます。2022年5月20日、同社は新型軽電気自動車「日産サクラ」の発表をリアルとメタバースの両方で実施しました。

特にメタバース上では、VRプラットフォーム「VRChat」を活用し、バーチャルギャラリー「NISSAN CROSSING」を再現。この仮想空間内で「日産サクラ」のお披露目イベントを開催し、音や光の演出を通じて新車の魅力を伝えました。

さらに、同日には「NISSAN SAKURA Driving Island」というバーチャル試乗ワールドも一般公開。ユーザーはVRヘッドセットを使用して、四季折々の桜の風景を楽しみながら「日産サクラ」を試乗する体験が可能となりました。この試乗体験では、実際にハンドルを操作して走行したり、充電体験を行ったり、四季に合わせたボディカラーの車両と撮影することもできます。

これらの取り組みにより、日産は従来のショールームや試乗会とは異なる、新たな顧客接点を創出しました。特に、VR空間での体験は、物理的な制約を超えて多くのユーザーにリーチできる点が大きなメリットです。また、メタバース上でのイベント開催により、ユーザーは自宅にいながら新車の情報を得たり、試乗体験を行ったりすることが可能となり、顧客体験の向上に寄与しています。

このように、日産自動車はメタバースを活用することで、顧客との新たな接点を築き、ブランド体験を深化させることに成功しています。今後も、デジタル技術を駆使した革新的な取り組みが期待されます。

大日本印刷:「バーチャル秋葉原」のオープン

大日本印刷株式会社(DNP)は、合同会社AKIBA観光協議会と協力し、2022年4月1日に「バーチャル秋葉原」をオープンしました。

このプロジェクトは、リアルとバーチャルを融合させた地域共創型XRまちづくりの一環として推進されています。

「バーチャル秋葉原」は、秋葉原のメインストリートである中央通りの万世橋から神田明神下交差点までのエリアや、歴史的な「神田明神」をバーチャル空間に再現しています。

ユーザーはPC用のアプリやVRゴーグル、Webブラウザを通じて、世界中のどこからでも秋葉原の魅力を体験できます。この空間内には、買い物ができる店舗やギャラリースペース、広告用サイネージが設置されており、コンテンツホルダーや企業が情報発信や販促活動を行う“第三のチャネル”として活用できます。

第1弾のコラボレーション企画として、バンダイナムコエンターテインメントの音楽原作キャラクタープロジェクト「電音部」とのバーチャルイベントが開催されました。

このイベントでは、空間内で映像コンテンツの視聴やコマースサイトでの商品購入が楽しめるなど、バーチャルならではの体験が提供されました。

「バーチャル秋葉原」の開発背景には、コロナ禍で減少したインバウンド需要への対応や、秋葉原のサブカルチャーや歴史的魅力を国内外に発信する必要性がありました。DNPは、XR技術を活用して自治体や施設管理者公認の空間を構築・運用するXRコミュニケーション事業を推進しており、この取り組みの一環として「バーチャル秋葉原」を開発しました。

このプロジェクトは、地域の事業者やクリエイター、ファンをXRでつなげることで、地域経済の活性化やコンテンツ市場の拡大、新たな“秋葉原ファン”の創出を目指しています。また、アニメやマンガの知的財産(IP)の二次創作を可能とするビジネススキームを構築し、クリエイターによる作品の展示販売も行われています。

今後は、空間の活用プランやサービスメニューの拡張、空間の拡張を行い、秋葉原の魅力をさらに発信するとともに、XR技術を通じてリアルな秋葉原との連動を強化し、地域活性化を進めていく予定です。

国土交通省:メタバースを活用したバスツアーの開催

国土交通省は、デジタル技術を活用した新たな観光体験の創出を目指し、メタバースを活用したバスツアーを実施しました。この取り組みでは、3D都市モデルを基盤に横浜・みなとみらいエリアのメタバースを構築し、XR(クロスリアリティ)コンテンツを開発。これをオープントップバスと組み合わせた「XR観光バスツアー」として提供しました。

このツアーでは、参加者はヘッドマウントXRデバイスを装着し、現実の風景とデジタルコンテンツが融合した新しい観光体験を楽しむことができました。例えば、未来都市や海底都市を再現したバーチャル空間が現実の風景と重なり合い、まるで異世界を旅しているかのような感覚を味わえます。また、手の動きに反応するインタラクティブな要素も取り入れられ、没入感が高まりました。

この実証実験は、2021年12月から2022年1月にかけて実施され、約380名が参加。予約率は9割近くに達し、XR技術を活用した観光コンテンツの高い集客力と注目度が確認されました。参加者からは「現実とXRの融合に感動した」「手の動きが映像に反映されて面白かった」といった好意的なフィードバックが寄せられています。

この取り組みは、ポストコロナ時代における観光産業の活性化や、デジタル技術と観光資源の融合による新たな価値創出の一例として注目されています。今後は、他地域や異なる乗り物での展開も視野に入れ、さらなる技術開発とサービス向上が期待されています。

ラストマイル:バーチャル店舗の運営

ラストマイルワークス株式会社は、住宅関連業界に特化したVRソリューション「Virtual Staging」を提供しています。 このサービスは、物件の販促活動のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進することを目的としています。 同社は、エンジニアやCGクリエイターを多数擁し、VRコンテンツの撮影や画像加工、さらにはそれらを組み合わせたサービス開発まで一貫してサポートしています。

「Virtual Staging」は、物件の内覧を仮想空間上で可能にするサービスで、顧客は自宅にいながらリアルな内覧体験を得ることができます。 これにより、遠方の顧客や多忙な顧客にも物件の魅力を効果的に伝えることが可能となり、販売促進に大きく寄与しています。 また、バーチャルステージングを活用することで、家具の配置や内装のイメージを視覚的に確認でき、顧客の購買意欲を高める効果も期待されています。

ラストマイルワークス株式会社は、ベトナムに開発拠点を持ち、グローバルなチーム体制でサービスを展開しています。 これにより、高品質なコンテンツを迅速かつ効率的に提供することが可能となっています。 同社の取り組みは、住宅関連業界における販促活動のDX化を推進し、業界全体のデジタルシフトに貢献しています。

このように、ラストマイルワークス株式会社の「Virtual Staging」は、バーチャル店舗の運営を通じて、顧客体験の向上と販促活動の効率化を実現しており、住宅関連業界における新たな価値創造に寄与しています。

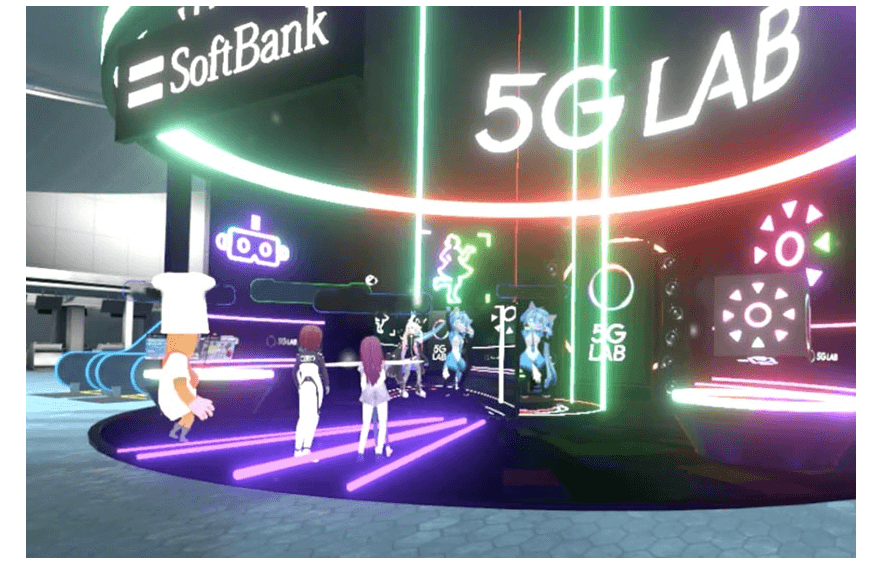

ソフトバンク:バーチャルイベントの開催

ソフトバンクは、法人向けイベント「SoftBank World」を通じて、メタバース技術を活用したバーチャルイベントを開催しています。2024年10月4日にオンラインで実施された「SoftBank World 2024」では、AI時代の到来を見据え、事業の成長や新たなビジネスを切り開く最先端テクノロジーの最新事例が紹介されました。

このイベントでは、ソフトバンクグループ株式会社の孫正義会長兼社長執行役員による特別講演や、ソフトバンク株式会社の宮川潤一社長執行役員兼CEOによる基調講演が行われ、AIを活用した社会課題の解決や次世代社会インフラの構築に向けた取り組みが紹介されました。

また、2023年10月3日から6日にかけて開催された「SoftBank World 2023」では、4年ぶりに会場とオンラインのハイブリッド形式で実施され、AIや最先端テクノロジーを活用した企業のデジタル化について議論が行われました。

これらの取り組みにより、ソフトバンクはメタバース技術を活用したバーチャルイベントを通じて、最新のテクノロジー情報を提供し、企業のデジタル化やビジネス変革を支援しています。

無印良品:バーチャル店舗

無印良品は、KDDIのメタバースショッピングサービス「αU place」上に、旗艦店である「無印良品 銀座」をバーチャル店舗としてオープンしました。このバーチャル店舗は、スマートフォンやタブレットから24時間365日アクセス可能で、アプリを通じて1階の食品売り場や2階の婦人衣服売り場、MUJI HOTELの一部を体験できます。

「αU place」は、実店舗の空間を忠実に再現したバーチャルショッピングサービスで、商品の陳列や内装、照明などの雰囲気をオンライン上で体感できます。これにより、近くに店舗がない方や、オンラインだけでは情報が足りないと感じる方にも、実際の店舗にいるかのような買い物体験を提供しています。

無印良品 銀座のバーチャル店舗では、店内を自由に歩き回りながら、商品の詳細情報を確認し、ECサイトでの購入が可能です。また、2024年6月からはWebブラウザからも直接アクセスできるようになり、より手軽にバーチャル店舗を利用できるようになりました。

この取り組みにより、無印良品は新たな顧客層へのアプローチを図り、特に若年層や遠方の顧客に対して、ブランドの世界観や商品を体験してもらう機会を提供しています。さらに、バーチャル店舗内ではインテリアアドバイザーが配置されており、家具や収納に関するアドバイスを受けることも可能です。

このように、無印良品はメタバースを活用することで、リアルとバーチャルを融合させた新しいショッピング体験を提供し、顧客との接点を広げています。

パナソニック:仮想ショールームの開設

パナソニックは、住まいの設備と建材に関する製品を紹介するため、バーチャルショールームを開設しています。このオンラインプラットフォームにより、ユーザーは自宅からでもパナソニックの最新製品やデザインを360度の3D映像で自由に閲覧できます。

バーチャルショールームでは、キッチン、バスルーム、洗面所、トイレ、床材、ドア、収納、内装材など、多岐にわたる製品が展示されています。ユーザーは、各製品の詳細情報や仕様を確認できるだけでなく、実際の設置イメージを視覚的に体験することが可能です。また、各展示には説明が付加されており、製品の特長や機能を理解しやすくなっています。

さらに、パナソニックは「ビジネスソリューションズ未来区」というビジネス向けの専用展示施設もオンライン上に構築しています。この「バーチャル未来区」では、パナソニックが描く未来のビジョンやB2Bソリューションを、オンラインでライブ案内するサービスを提供しています。これにより、遠方の企業や顧客も最新のソリューションを手軽に体験することができます。

これらのバーチャルショールームの導入により、パナソニックはユーザーやビジネスパートナーに対し、時間や場所の制約を超えて製品やソリューションを効果的に紹介する新たな手段を提供しています。これにより、顧客は自宅やオフィスからでもパナソニックの最新情報にアクセスでき、製品選定やビジネス検討をスムーズに進めることが可能となっています。

ANA:バーチャル旅行体験の提供

ANAは、メタバース技術を活用したバーチャル旅行体験を提供する「ANA GranWhale」を2023年12月11日にローンチしました。

このプラットフォームは、ユーザーがスマートフォンを通じて世界各地の観光地を仮想的に訪れることを可能にし、リアルとバーチャルを融合させた新しい旅行体験を提供しています。

「ANA GranWhale」は主に「V-TRIP」と「Skyモール」の2つのサービスで構成されています。「V-TRIP」では、エッフェル塔やコロッセオ、富士山など、世界中の30か所以上の観光スポットがメタバース上に再現されており、ユーザーは個性豊かなVガイドとともにこれらの場所を自由に散策できます。

また、各スポットでは写真撮影も可能で、自宅にいながら世界旅行を体験することができます。

一方、「Skyモール」はバーチャルショッピングモールで、ユーザーは各ショップを歩いて見て回ることができます。ここでは、デジタルアイテムだけでなく、実際に手元に届くEC商品も購入可能で、リアルとバーチャルを融合した非日常的なショッピング体験を楽しむことができます。

さらに、「ANA GranWhale」内で獲得できる「グランチップ」を集めると、ANAのマイルに交換することが可能です。これにより、バーチャル旅行を楽しみながら実際の旅行で利用できるマイルを貯めることができ、ユーザーにとって新たな価値を提供しています。

このように、ANAは「ANA GranWhale」を通じて、ユーザーに新しい形の旅行体験を提供するとともに、バーチャルとリアルを繋ぐサービスを展開しています。これにより、ユーザーは自宅にいながら世界中の観光地を訪れ、ショッピングを楽しみ、さらにはマイルを貯めることができるという、革新的な体験を享受することができます。

資生堂:バーチャルメイクアップ体験の提供

資生堂は、AIとAR技術を活用した「バーチャルメイク」サービスを提供しています。このサービスでは、ユーザーが自身の顔写真やリアルタイムの映像を使用して、口紅、リップグロス、アイシャドウ、チークなどのメイクアイテムを自由に組み合わせて試すことができます。

特に、2021年12月には、複数のアイシャドウを組み合わせてARで試せる新機能が追加されました。これにより、ユーザーは異なるアイシャドウカラーを自由に組み合わせ、リアルな仕上がりをシミュレーションすることが可能となりました。

この「バーチャルメイク」サービスは、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」内で提供されており、ユーザーは気に入ったアイテムをそのままオンラインで購入することもできます。

また、スマートフォンやPCから手軽に利用できるため、非接触で安心して自分に似合うメイクを試すことができます。

このように、資生堂は最新の技術を活用して、ユーザーに新たなメイク体験を提供しています。

三菱UFJ銀行:新卒採用イベント

三菱UFJ信託銀行は、2021年9月にメタバースプラットフォーム「cluster」を活用して新卒採用イベントを実施しました。

この取り組みでは、仮想空間内に同社のオフィスを再現し、参加者がアバターを通じて社内を見学したり、社員と交流したりすることが可能となりました。これにより、従来の対面式説明会が難しい状況下でも、求職者は企業文化や職場環境をリアルに体感でき、企業理解を深めることができました。また、メタバース上でのイベント開催は、地理的制約を超えて多くの参加者を集めることができ、採用活動の効率化にも寄与しました。このように、メタバースを活用した採用活動は、企業と求職者双方に新たな価値を提供する手法として注目されています。

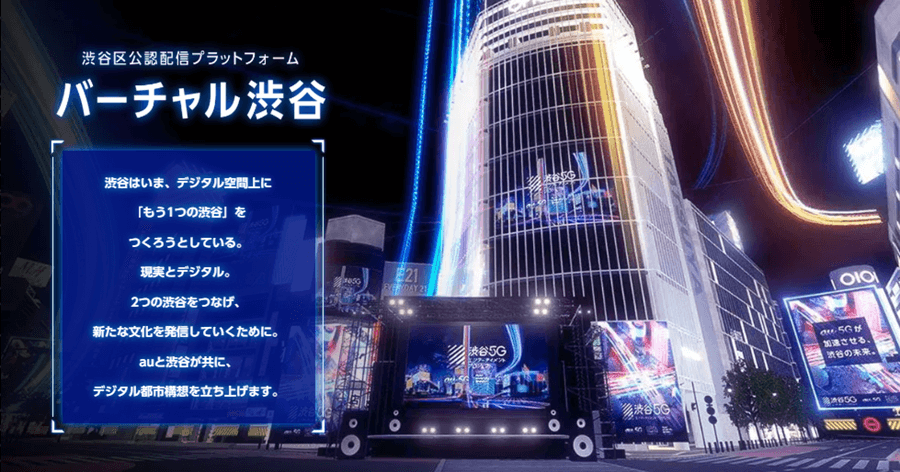

バーチャル渋谷

「バーチャル渋谷」は、渋谷区公認のメタバースプラットフォームで、現実の渋谷の街並みをデジタル空間上に再現したものです。2020年5月19日にオープンし、ユーザーは自宅からアバターを通じて渋谷の象徴的な場所を散策したり、さまざまなイベントに参加したりすることができます。

このプラットフォームは、KDDI株式会社、一般社団法人渋谷未来デザイン、一般財団法人渋谷区観光協会などが参画する「渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト」の一環として開発されました。新型コロナウイルス感染症の影響でリアルな渋谷への訪問が制限される中、デジタル技術を活用して渋谷の魅力を発信し続けることを目的としています。

「バーチャル渋谷」では、アーティストのライブ、アート展示、トークイベントなど、多彩なコンテンツが提供されています。例えば、オープニングイベントとして「攻殻機動隊」とのコラボレーション企画が実施され、延べ5万人以上の来場者を記録しました。

ユーザーは、PCやスマートフォンから「バーチャル渋谷」にアクセスし、アバターを通じて他のユーザーと音声でコミュニケーションを取ることができます。また、現実の渋谷を忠実に再現したデジタルツインとして、SHIBUYA109やスクランブル交差点などのランドマークを散策することが可能です。

さらに、「バーチャル渋谷」では、ハロウィーンやクリスマスなどの季節イベントや、人気キャラクターとのコラボレーションイベントも開催されています。これにより、ユーザーは自宅にいながら、リアルタイムで他の参加者と一緒にイベントを楽しむことができます。

このように、「バーチャル渋谷」は、デジタル技術を駆使して現実の渋谷の魅力を仮想空間上で再現し、ユーザーに新たな体験を提供しています。今後も、さまざまなイベントやコンテンツの展開が期待されています。

バーチャル大阪

「バーチャル大阪」は、大阪府と大阪市が提供する都市連動型メタバースで、2025年の大阪・関西万博に先駆けて大阪の魅力を国内外に発信することを目的としています。ユーザーは自宅や外出先から多様なデバイスを通じて参加でき、大阪城や道頓堀などのランドマークを再現した仮想空間を自由に散策できます。

このメタバース内では、アバターを使って他のユーザーとリアルタイムでコミュニケーションを取ることが可能で、写真撮影やアスレチックなどのアクティビティも楽しめます。

また、音楽ライブやアニメとのコラボレーションイベント、バーチャル商店街での買い物体験など、多彩なコンテンツが予定されています。

「バーチャル大阪」は、ユーザーのアイデアや投稿を受け入れ、新たな大阪の魅力を発信し、現実にも反映させることを目指しています。

これにより、さまざまな人々が集まり、一人ひとりの新たな体験や表現を通じて、大阪の新たな文化の創出やコミュニティの形成に寄与することが期待されています。

さらに、2022年には「紅ノ渓谷」や「大祭ノ塔」などの新エリアが公開され、メタバースならではの表現やアスレチック、大阪の名産・名物を楽しむことができるようになりました。

これにより、ユーザーはより多様な体験を通じて、大阪の魅力を深く感じることができます。

「バーチャル大阪」は、現実の大阪と連動しながら、デジタルエンターテインメントコンテンツとして進化を続けています。これにより、コロナ禍で大阪に行けない人々も、バーチャル空間を通じて大阪を訪れた気分を味わうことができ、2025年の大阪・関西万博に向けて期待が高まっています。

メタバース活用の具体的方法

バーチャル空間でのイベント開催

メタバースを活用したイベント開催は、従来の物理的なイベントに代わる革新的な方法として注目されています。バーチャル空間内での製品発表会、セミナー、ライブコンサート、エキスポなど、多様な形式のイベントが可能です。これにより、参加者は自宅から簡単にアクセスでき、会場に移動する時間やコストを削減できます。

さらに、メタバース内のイベントでは、インタラクティブな要素を取り入れることができます。参加者がアバターとして会場を歩き回ったり、出展ブースで製品を試したり、リアルタイムで他の参加者や主催者と交流することで、臨場感のある体験が得られます。このようなイベントは、参加者のエンゲージメントを高め、ブランドや製品への理解を深める効果があります。

仮想オフィスやコミュニケーションツールの導入

リモートワークが普及する中、メタバースを活用した仮想オフィスやコミュニケーションツールの導入が注目されています。従来のビデオ会議システムとは異なり、メタバース内では、アバターを通じて他のメンバーと対面で話しているような感覚を得ることができます。また、バーチャルオフィスは、物理的なオフィススペースを持たない企業や、分散型チームにとって理想的な環境を提供します。

仮想会議室、プレゼンテーションスペース、ブレイクアウトルームを自由に設計できるため、効率的でクリエイティブな会議が可能です。さらに、偶発的な交流や雑談が促進され、従業員間の信頼関係が強化されるという利点もあります。

NFTやデジタルアイテムの活用

NFT(非代替性トークン)やデジタルアイテムを活用することで、メタバース内での新しい収益モデルやマーケティング手法が生まれています。企業は、ブランド限定のNFTやデジタルアイテムを販売し、コレクションや仮想空間内での使用を提案することで、新しいファン層を獲得できます。

例えば、ファッションブランドは、仮想空間で着用可能なデジタル衣装を販売することで、ブランドの認知度を高めつつ、収益を上げることができます。また、イベント参加者限定のNFTを配布することで、イベントの価値を向上させ、参加者の満足度を高めることが可能です。

これらの活用方法は、メタバースを単なるエンターテインメントの場にとどめず、ビジネス活動を拡張する新しい手段として機能させます。企業がメタバースの特性を理解し、自社の目的に合った方法で活用することで、競争優位性を高めることができるでしょう。

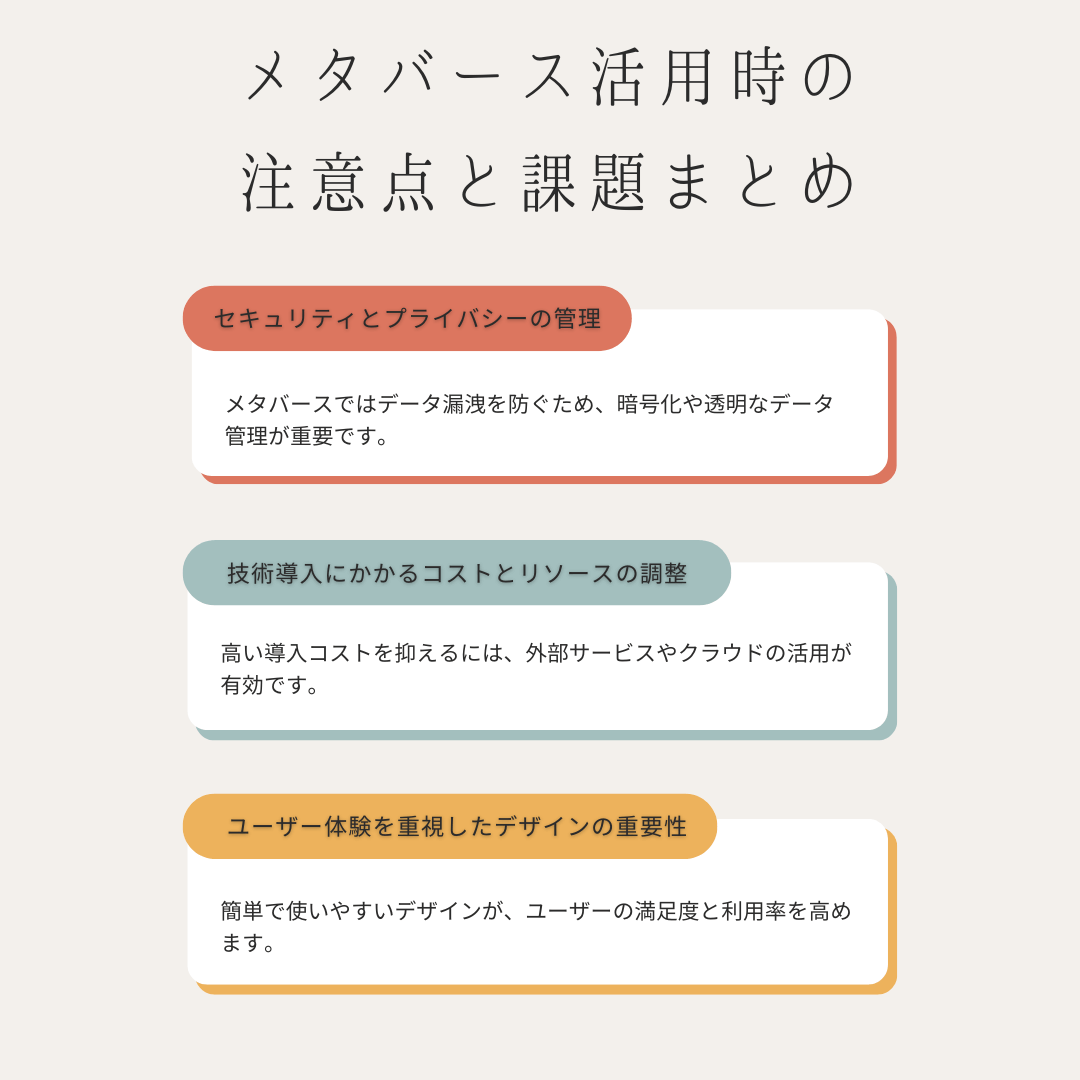

メタバース活用時の注意点と課題

セキュリティとプライバシーの管理

メタバースは仮想空間での体験を提供するため、多くのユーザーデータが収集されます。これには、個人情報や行動履歴、さらにはアバターや仮想資産のデータが含まれるため、セキュリティとプライバシーの管理は非常に重要です。不正アクセスやデータ流出のリスクを防ぐため、企業は暗号化技術や二要素認証の導入など、堅牢なセキュリティ対策を講じる必要があります。また、ユーザーが自分のデータをどのように利用されるかを明確に理解できるよう、透明性のあるデータ管理ポリシーを提供することも求められます。特に国際的に展開する場合は、各国のプライバシー保護規制(例: GDPRやCCPA)に準拠する必要があります。

技術導入にかかるコストとリソースの調整

メタバースプラットフォームの構築や活用には、高度な技術と十分なリソースが必要です。特に、3Dコンテンツの開発やシステム運用には、専門知識を持つ技術者の確保や、高性能なサーバー、VR/ARデバイスなどの機器が必要となります。また、初期導入費用が高額になる場合も多く、ROI(投資対効果)を慎重に計算することが求められます。中小企業の場合、外部サービスを利用したり、クラウド型プラットフォームを活用することでコストを削減することが可能ですが、導入後も継続的な運用費やメンテナンスコストが発生する点に注意が必要です。技術面での課題を克服するには、社内のリソースと予算配分を適切に計画し、外部パートナーの活用も視野に入れると良いでしょう。

ユーザー体験を重視したデザインの重要性

メタバースにおいて、ユーザー体験(UX)はその成功に直結します。複雑な操作や不便なインターフェースは、ユーザー離れを招きかねません。そのため、直感的で分かりやすいデザインを採用し、ユーザーが簡単に操作できる環境を整えることが重要です。また、アクセスデバイスに応じた最適化(PC、スマートフォン、VRヘッドセットなど)を行うことで、幅広いユーザーに対応できます。さらに、没入感を高めるために、高品質なグラフィックスやインタラクティブな機能を取り入れることも重要です。企業がメタバースを導入する際には、テスト段階でユーザーのフィードバックを積極的に収集し、それを基に継続的な改善を行うことが求められます。UXを向上させる努力が、ユーザーのエンゲージメントを高め、最終的なビジネス成果に繋がります。

メタバースビジネスの未来と展望

次世代技術(AI、5G、ブロックチェーン)の影響

メタバースビジネスの未来には、次世代技術が重要な役割を果たします。AIは、ユーザー行動の解析やコンテンツのパーソナライズに活用され、より個別化された体験を提供します。例えば、AIを使ったアバターの自動生成や、仮想空間内のカスタマーサポートが実現されつつあります。また、5Gの普及により、高画質なストリーミングやリアルタイムでのインタラクションが可能になり、没入感が飛躍的に向上します。さらに、ブロックチェーン技術はNFTや仮想通貨を基盤とした経済活動を支え、デジタル資産の所有権を安全かつ透明に管理することで、ユーザー間取引やクリエイターの収益化を可能にします。これらの技術が統合されることで、メタバースは単なる仮想空間から複雑なエコシステムへと進化し、新たなビジネスチャンスを創出します。

グローバル市場への拡大の可能性

メタバースビジネスは、そのデジタル特性により地理的制約を受けにくく、グローバル市場への拡大が容易です。企業は、仮想展示会やオンラインショップを通じて、世界中の顧客と直接つながることができます。特に、多言語対応や文化に配慮したデザインが重要となり、ローカライズを通じて市場ごとに最適化された体験を提供することが求められます。グローバル市場で成功するためには、各地域の規制や文化に適合するメタバース戦略を策定する必要があります。例えば、規制の厳しい国でのデータ管理や、特定地域での技術インフラの現状に合わせたサービス展開が挙げられます。このような戦略が奏功すれば、メタバースは国際的な商業活動のハブとして機能し、企業の収益拡大に寄与します。

メタバースがもたらす新しい働き方と価値観の変化

メタバースは、働き方に革命をもたらす可能性を秘めています。仮想オフィスやバーチャル会議システムの活用により、リモートワークがさらに進化し、地理的な制約を超えた協業が可能となります。また、実際の外見や障壁にとらわれない、多様性に富んだ働き方が推進されます。さらに、メタバース内での仕事が増えることで、新しい職業やスキルが求められるようになり、教育やトレーニングの形も変化するでしょう。例えば、仮想空間内でのイベント運営、デジタルアートの制作、AIを駆使したマーケティングなどが新しい職種として登場しています。これにより、従来の価値観を超えた柔軟な働き方やキャリア構築が可能になり、個人と企業双方にとってメリットのある環境が生まれます。

まとめ

メタバースは、ビジネスの枠を超えた新しい価値を提供する可能性を秘めています。仮想空間を活用することで、物理的な制約を超えた新しい市場を創出し、顧客や従業員との接点をより深めることができます。また、AIやブロックチェーン、5Gといった次世代技術の進化により、これまでにない革新的な体験や効率化が期待されています。

一方で、メタバース活用にはセキュリティやコストといった課題もありますが、これらを乗り越えることで、自社のブランド価値を高め、新しい収益モデルを構築することが可能です。多様な活用事例が示すように、メタバースは業種や規模を問わずさまざまなビジネスシーンで活躍しています。

自社に適した活用方法を見つけるには、まず目的を明確にし、段階的に導入を進めることが重要です。メタバースを単なる技術トレンドと捉えるのではなく、未来のビジネス基盤として積極的に取り入れることで、新しい価値の創造につながるでしょう。仮想空間での挑戦を通じて、次のステップへと進んでいきましょう!